CARTA DE SETEMBRO – Cada mês o porvir da canção e os onze mil versos

virados para o leste do poema, seguem o rumo do amor, cultivando esperas por

tomarem conta da semeadura das palavras na porta da cela vital. Inauguro o

agora e engulo tédio e angústias, pálpebras na fechadura. Ouro e miséria

apodrecem o tempo que é feito de corte, como faca na carne e fere com todos os

tomentos de julho, as fisgadas de agosto e talhos de antes. Pouco importa,

renasci em maio e junho não foi nenhuma manjedoura no deserto do inverno, quase

abril nas águas de março. Talvez eu tenha chorado dores demais e outras

punhaladas da horagá atropelando a língua na mala à espera na rodoviária

ensurdecida, como se fevereiro nem desse pela folia e janeiro outro mesmo ano.

Talvez tenha chorado muito, talvez. Até de alegria, não sei, talvez só por

doer, ou mesmo talvez eu seja só esse doer, doendo eternamente vicissitudes de

viagem. Também não sei, perdi a conta das talhaduras e a primavera raiou no

tempo e com ela um setembro de mudanças no caminho anoitecido. A boa nova é que

vou embora para nunca mais voltar, sem adeus, sem nada para dizer. Tanto que

nem tenho mais nada, estou na arena, como se fosse o último pedaço de alma

sobrevivente. Vou como quem amanhece distante e não me situo no impreciso da

fronteira com seus pêndulos de ir e voltar. Sei que vou e o que me coube jamais

contei: sobrevivi anos de pedras pesadas nas entranhas entrincheiradas, como se

tateasse por estalos de estrelas que morressem em meu luar. Bebi o silêncio de

todas as lonjuras gritantes para desembolso da vida e isso na melhor cidade

entre todas que nasci: como se nada restasse, quase vivo ou morto, a evocar varridas

súplicas efêmeras na colheita das vértebras contrafeitas, porque as dobras

acabaram todas as venturas: esforço em vão na chuva das repentinas mordaças

perfiladas que trouxeram o engano que me arrisquei por mais de duzentos males e

pão em pedaços, cacos de espelhos, trapos de mulher, pernas e licores. Minha

vida foi levada para onde outros ermos estão à solta: por frestas e cantos mil

bocas no escuro e nacos de projeções verdadeiras e falsas, muito mais falsas nas

vísceras que ficaram estrada afora, cascas da pele, unhas fragmentadas, corpo carcomido.

Sou feito de ruas e dias de fome: o estopim da ameaça, o precipício quase nem se

protela, a armadilha da travessia, o pedágio da resposta, o túnel e a asfixia.

E não pensar mais no que se foi e eu jogado fora pela recorrente impureza, as

escamas do passado, a couraça das mazelas. Para onde fui o mundo quase se

dissolveu numa imundície só e ininterruptas erupções se precipitaram a ameaça

de desmoronamento meses a fio se prolongando quase sem fim. Para onde vou é

como se eu nascesse do nada, ou sem querer, escolhido para fazer valer a si nas

mãos vazias, a decisão de seguir adiante pelas cidades invisíveis e superpostas

dos Palmares, entre caetés, curibocas, mamelucos, cafuzos, mazombos, mulatos,

crioulos, pardos & outros tantos mestiços arruinados na memória. Vou

rebotalho a me refazer encasulado, juntando meus próprios detritos todos os

dias, a reinventar a intata porcelana da felicidade pelas janelas do norte,

ganchos do sul, raios do oeste, dias sem sono, ali e acolá. Vou, inteiro. O que

fui nem sou mais: aprendi com os percalços tortuosos. A primavera, o Sol, a

chuva, amor no coração e a precisão de sorrir. O que tive e não possuo mais,

foi: só o peito aberto e o coração amante a quem chegar. Muitos caminhos,

outras estradas: só um para seguir, até o brusco salto para a morte, talvez,

tarde demais. © Luiz Alberto Machado. Direitos reservados. Veja mais aqui.

CARTA DE SETEMBRO – Cada mês o porvir da canção e os onze mil versos

virados para o leste do poema, seguem o rumo do amor, cultivando esperas por

tomarem conta da semeadura das palavras na porta da cela vital. Inauguro o

agora e engulo tédio e angústias, pálpebras na fechadura. Ouro e miséria

apodrecem o tempo que é feito de corte, como faca na carne e fere com todos os

tomentos de julho, as fisgadas de agosto e talhos de antes. Pouco importa,

renasci em maio e junho não foi nenhuma manjedoura no deserto do inverno, quase

abril nas águas de março. Talvez eu tenha chorado dores demais e outras

punhaladas da horagá atropelando a língua na mala à espera na rodoviária

ensurdecida, como se fevereiro nem desse pela folia e janeiro outro mesmo ano.

Talvez tenha chorado muito, talvez. Até de alegria, não sei, talvez só por

doer, ou mesmo talvez eu seja só esse doer, doendo eternamente vicissitudes de

viagem. Também não sei, perdi a conta das talhaduras e a primavera raiou no

tempo e com ela um setembro de mudanças no caminho anoitecido. A boa nova é que

vou embora para nunca mais voltar, sem adeus, sem nada para dizer. Tanto que

nem tenho mais nada, estou na arena, como se fosse o último pedaço de alma

sobrevivente. Vou como quem amanhece distante e não me situo no impreciso da

fronteira com seus pêndulos de ir e voltar. Sei que vou e o que me coube jamais

contei: sobrevivi anos de pedras pesadas nas entranhas entrincheiradas, como se

tateasse por estalos de estrelas que morressem em meu luar. Bebi o silêncio de

todas as lonjuras gritantes para desembolso da vida e isso na melhor cidade

entre todas que nasci: como se nada restasse, quase vivo ou morto, a evocar varridas

súplicas efêmeras na colheita das vértebras contrafeitas, porque as dobras

acabaram todas as venturas: esforço em vão na chuva das repentinas mordaças

perfiladas que trouxeram o engano que me arrisquei por mais de duzentos males e

pão em pedaços, cacos de espelhos, trapos de mulher, pernas e licores. Minha

vida foi levada para onde outros ermos estão à solta: por frestas e cantos mil

bocas no escuro e nacos de projeções verdadeiras e falsas, muito mais falsas nas

vísceras que ficaram estrada afora, cascas da pele, unhas fragmentadas, corpo carcomido.

Sou feito de ruas e dias de fome: o estopim da ameaça, o precipício quase nem se

protela, a armadilha da travessia, o pedágio da resposta, o túnel e a asfixia.

E não pensar mais no que se foi e eu jogado fora pela recorrente impureza, as

escamas do passado, a couraça das mazelas. Para onde fui o mundo quase se

dissolveu numa imundície só e ininterruptas erupções se precipitaram a ameaça

de desmoronamento meses a fio se prolongando quase sem fim. Para onde vou é

como se eu nascesse do nada, ou sem querer, escolhido para fazer valer a si nas

mãos vazias, a decisão de seguir adiante pelas cidades invisíveis e superpostas

dos Palmares, entre caetés, curibocas, mamelucos, cafuzos, mazombos, mulatos,

crioulos, pardos & outros tantos mestiços arruinados na memória. Vou

rebotalho a me refazer encasulado, juntando meus próprios detritos todos os

dias, a reinventar a intata porcelana da felicidade pelas janelas do norte,

ganchos do sul, raios do oeste, dias sem sono, ali e acolá. Vou, inteiro. O que

fui nem sou mais: aprendi com os percalços tortuosos. A primavera, o Sol, a

chuva, amor no coração e a precisão de sorrir. O que tive e não possuo mais,

foi: só o peito aberto e o coração amante a quem chegar. Muitos caminhos,

outras estradas: só um para seguir, até o brusco salto para a morte, talvez,

tarde demais. © Luiz Alberto Machado. Direitos reservados. Veja mais aqui. DITOS & DESDITOS: Escrever é como dar... Dar experiência, dar

convicções, dar explicações, doação de si mesmo... de seu tempo... de sua

cultura... de sua civilização... Carregando o passado para o futuro... Então,

escrever é amar, acima de tudo, o futuro... Escrever é um modo de vida para um

escritor. E essa mesma palavra escreve porta, ao mesmo tempo, em seu interior

uma necessidade de um público de leitores. Como esse público cresce, o escritor

prova a satisfação de seus escritos. Este é o sinal de que ele pode

compartilhar suas convicções, suas experiências com muita gente... Essa é a

natureza dele. Expresse-se para um público que se amplia de um dia para o outro...

No entanto, todos os escritores do mundo não têm sorte nesse assunto; mais deles

só podem falar com um público limitado. Pensamento do escritor turco Mustafa

Balel.

DITOS & DESDITOS: Escrever é como dar... Dar experiência, dar

convicções, dar explicações, doação de si mesmo... de seu tempo... de sua

cultura... de sua civilização... Carregando o passado para o futuro... Então,

escrever é amar, acima de tudo, o futuro... Escrever é um modo de vida para um

escritor. E essa mesma palavra escreve porta, ao mesmo tempo, em seu interior

uma necessidade de um público de leitores. Como esse público cresce, o escritor

prova a satisfação de seus escritos. Este é o sinal de que ele pode

compartilhar suas convicções, suas experiências com muita gente... Essa é a

natureza dele. Expresse-se para um público que se amplia de um dia para o outro...

No entanto, todos os escritores do mundo não têm sorte nesse assunto; mais deles

só podem falar com um público limitado. Pensamento do escritor turco Mustafa

Balel.  ALGUÉM FALOU: [...] A moral pretende

penetrar no conjunto da vida, pelo menos no plano ideal, ela tem uma

característica atmosférica, universal, cosmopolita, que não distingue nem raças

nem povos, mas engloba o conjunto dos homens.

[...]. Extraído do Curso de filosofia

moral (Martins Fontes, 2008), do filósofo e musicólogo francês Vladimir

Jankélévitch (1903-1985), que na sua obra La musique et l’ineffable (Seuil, 1983), expressa sua metafísica

assim: [...] porque a música não respira

que no oxigênio do silêncio. O mesmo com os micro-silêncios, silêncios

minutados no interior do silêncio [...] inversamente,

como a treva mortal é o negro absoluto e a noite cega, da mesma maneira o

silêncio mortal é um silêncio absolutamente mudo. – Silêncio mortal e divino

silêncio, eles se opõem um ao outro como Indizível e Inefável [...] O interessado não saberá o segredo de sua

própria morte senão no último momento; aquele que vive não sabe a hora senão no

instante em que a morte chega, ou seja, no instante em que cessa de viver; pois

ele não vive jamais o presente de sua morte, e, por consequência, até o

instante supremo, ele ignora a data [...].

ALGUÉM FALOU: [...] A moral pretende

penetrar no conjunto da vida, pelo menos no plano ideal, ela tem uma

característica atmosférica, universal, cosmopolita, que não distingue nem raças

nem povos, mas engloba o conjunto dos homens.

[...]. Extraído do Curso de filosofia

moral (Martins Fontes, 2008), do filósofo e musicólogo francês Vladimir

Jankélévitch (1903-1985), que na sua obra La musique et l’ineffable (Seuil, 1983), expressa sua metafísica

assim: [...] porque a música não respira

que no oxigênio do silêncio. O mesmo com os micro-silêncios, silêncios

minutados no interior do silêncio [...] inversamente,

como a treva mortal é o negro absoluto e a noite cega, da mesma maneira o

silêncio mortal é um silêncio absolutamente mudo. – Silêncio mortal e divino

silêncio, eles se opõem um ao outro como Indizível e Inefável [...] O interessado não saberá o segredo de sua

própria morte senão no último momento; aquele que vive não sabe a hora senão no

instante em que a morte chega, ou seja, no instante em que cessa de viver; pois

ele não vive jamais o presente de sua morte, e, por consequência, até o

instante supremo, ele ignora a data [...].

MÚSICA

ELIETE NEGREIROS –

Curtindo faz tempo a música da sensacional cantora e escritora doutora

em filosofia pela USP, Eliete

Negreiros. Ela gravou 5 discos e escreveu 2 livros sobre

Paulinho da Viola. Ela foi a musa do movimento cultural Vanguarda Paulista e.

entre os álbuns gravados por Eliete

Eça Negreiros, estão Outros

sons

(Voo Livre, 1982), MPB

(Pasquim, 1983), Ângulos: tudo está dito (Copacabana, 1986), Eliete Negreiros

(Continental, 1989), Canção brasileira, a nossa bela alma (Camerati,

1992) e Dezesseis canções de tamanha ingenuidade (Eldorado, 1996). Veja

mais desta grande artista aqui & aqui.

ELIETE NEGREIROS –

Curtindo faz tempo a música da sensacional cantora e escritora doutora

em filosofia pela USP, Eliete

Negreiros. Ela gravou 5 discos e escreveu 2 livros sobre

Paulinho da Viola. Ela foi a musa do movimento cultural Vanguarda Paulista e.

entre os álbuns gravados por Eliete

Eça Negreiros, estão Outros

sons

(Voo Livre, 1982), MPB

(Pasquim, 1983), Ângulos: tudo está dito (Copacabana, 1986), Eliete Negreiros

(Continental, 1989), Canção brasileira, a nossa bela alma (Camerati,

1992) e Dezesseis canções de tamanha ingenuidade (Eldorado, 1996). Veja

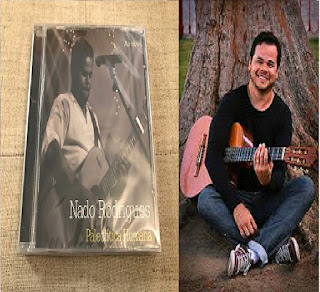

mais desta grande artista aqui & aqui. NADO RODRIGUES- Também

curtindo o álbum Paleolítica humana

(Independente, 2015), do cantor, compositor e músico Nado Rodrigues, que desenvolve um trabalho que o firmou, por seu

carisma e versatilidade, como um grande intérprete

da MPB. Com seu timbre envolvente, ele apresenta canções inspiradas nos gêneros

e estilos nordestinos e os cancioneiros da MPB, com uma pitada neo-pop e muita

elegância. Veja mais aqui.

NADO RODRIGUES- Também

curtindo o álbum Paleolítica humana

(Independente, 2015), do cantor, compositor e músico Nado Rodrigues, que desenvolve um trabalho que o firmou, por seu

carisma e versatilidade, como um grande intérprete

da MPB. Com seu timbre envolvente, ele apresenta canções inspiradas nos gêneros

e estilos nordestinos e os cancioneiros da MPB, com uma pitada neo-pop e muita

elegância. Veja mais aqui.

ARTE

GEÓRGIA GIOCONDA AGUILAR – Hoje destaco mais uma vez a arte da

artista visual e escultora Georgia Gioconda Aguilar. A sua carreira começou com a pintura e, só depois contato com

a obra de Lígia Clark e Helio Oiticica, entre outros, foi que passou para a

escultura. A sua obra traz a discussão da matéria e sua transformação, por meio

de moldes em diferentes formas com interferências e linguagem neoconcreta,

traduzindo a sensação de movimento e volume, com as características marcantes

da poesia e da sensualidade, e variadas possibilidades de interpretações. Veja

mais da artista aqui & aqui.

GEÓRGIA GIOCONDA AGUILAR – Hoje destaco mais uma vez a arte da

artista visual e escultora Georgia Gioconda Aguilar. A sua carreira começou com a pintura e, só depois contato com

a obra de Lígia Clark e Helio Oiticica, entre outros, foi que passou para a

escultura. A sua obra traz a discussão da matéria e sua transformação, por meio

de moldes em diferentes formas com interferências e linguagem neoconcreta,

traduzindo a sensação de movimento e volume, com as características marcantes

da poesia e da sensualidade, e variadas possibilidades de interpretações. Veja

mais da artista aqui & aqui.

A OBRA

Na luta contra a realidade, o homem tem apenas uma arma: a imaginação.

A obra do

escritor, jornalista, dramaturgo e crítico literário Théophile Gautier

(1811-1872) aqui & aqui.